|

Esistono alcuni luoghi a Venezia

(calli, campielli, corti, sotop˛rteghi) che si chiamano "de

la ComÓre".

Devono questo nome, come scrive Giambattista Gallicciolli (1733-1806), ź...perchÚ

ivi vi abitava una levatrice╗.

Il campiello al quale allude il Gallicciolli nel suo terzo libro

"Delle Memorie Venete Antiche Profane ed Ecclesiastiche" Ŕ

quello che si trova tra la calle dei BottŔri ed il rio de le Beccarýe,

al quale si accedeva tramite un sotop˛rtego e che ne aveva un

altro sul lato opposto che conduceva ad una rivetta sul canale. La corte

risulta chiusa (privatizzata) giÓ nell'Ottocento.

Non Ŕ per˛ da dubitare che per lo stesso motivo abbiano preso il nome

"de la Comare" gli altri luoghi che ancora oggi esistono in

cittÓ.

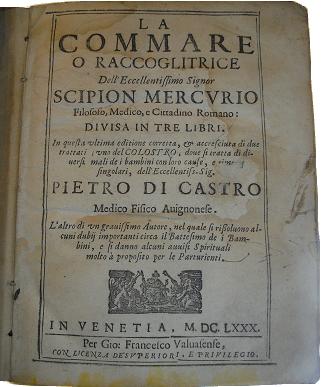

Il 26 settembre 1689 il Magistrato alla SanitÓ dett˛ alcune regole per

poter accedere alla professione di levatrice: le donne dovevano sapere

leggere e scrivere e dovevano conoscere il testo di un libro intitolato

"La Comare".

Ed ancora: dovevano aver seguito delle lezioni di anatomia e dovevano aver

fatto una pratica biennale presso una levatrice approvata. Alla fine

dovevano sostenere un esame alla presenza del Protomedico, dei Priori del

Collegio dei Medici e due levatrici di fama le quali aggiungere ulteriori domande, oltre a quelle fatte dal Protomedico.

A Venezia si distinse in ostetricia il medico chirurgo Giovanni Menini

(1712-1776), il quale riusciva a estirpare gli scirri alle mammelle senza

interferire con i tessuti sani.

A proprie spese si era dotato di una camera ostetrica con tutti i

possibili accorgimenti possibili per l'epoca che il Senato della

Repubblica volle acquistare ad uso pubblico; il Menini venne incaricato

nel 1773 ad insegnare ostetricia agli altri medici chirurgi e alle donne

che aspiravano a diventare levatrici.

Da quel momento anche i medici chirurgi cominciarono ad assistere le

partorienti. |