|

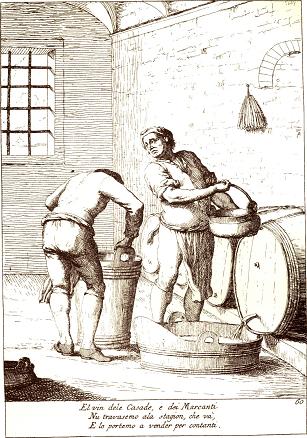

| Gaetano

Zompini (1700-1778), "Travasadori de vin". |

|

Tra calli, calli larghe, rami,

corti, sotopòrteghi, ponti e fondamenta, sono ventisette le località che

portano questo nome: 9 nel sestiere di San Marco, 8 a Castello, 5 a

Cannaregio e San Polo.

Questo toponimo ricorda la presenza un tempo di una malvasia,

ovvero di un'osteria che vendeva esclusivamente vino navigato,

cioè trasportato per mare, con esclusione quindi del vino proveniente

dalla terraferma.

Il nome deriva da Monemvasia, un porto fortificato situato nel

Peloponneso, nella regione di Morea, dove i mercanti veneziani nel 1247

erano riusciti ad ottenere l'esclusiva della vendita in tutta l'Europa dei

vini che vi si producevano.

Nelle malvasie veneziane non si trovava solo l'omonimo vino, ma per

estensione tutti i vini che giungevano per mare, in particolare dalla

Grecia, ma anche dal meridione d'Italia, e non solo: si trovavano il

romania, il ribolla, il trebbiano, l'eleatico (aleatico), il cipro, il

malaga, il samos, eccetera.

Erano vini di una qualità superiore rispetto al vino che si trovava nei magazeni

(taverne) ed anche la clientela era diversificata, appartenendo ad ogni

ceto della popolazione.

Tre erano i gusti principali dei vini malvasia (intesi nel senso di vini

navigati): il dolce, che in genere era il preferito dai

forestieri, il tondo, da un gusto piuttosto scialbo e leggero, ed

il garbo, dal gusto forte tendente all'amaro delle mandorle, che

era il preferito dai veneziani.

Il garbo, con dei biscottini, costituiva la colazione degli

elettori del Doge, quando si riunivano per l'elezione. Era anche

usato per la celebrazione della Messa.

I gestori delle malvasie non potevano somministrare pasti ai clienti, né

distribuire carte da gioco o dadi, né innalzare insegne; evidenziavano

così il loro locale esponendo fuori della porta festoni, rami d'alloro e

frasche.

Spesso accanto alle malvasie aprivano delle furatole, bottegucce

che non vendevano vino, ma dove si poteva mangiare qualcosa a poco prezzo,

come minestre, trippa, frattaglie.

|