|

E' reato introdurre nei confini

dello Stato, acquistare, detenere o mettere in circolazione francobolli

contraffatti, anche non in corso, ma che hanno avuto corso legale,

emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri.

|

|

|

|

Questa

falsificazione risale al 1925, quando venne sequestrata a Milano prima di

essere spacciata. |

|

|

|

|

Stemma

e cifra con nodi sabaudi al centro Lire 3.

Sassone n. 14

Unificato n. 14

Cei n. 14

Bolaffi (numerazione 1956) n. 14

Bolaffi (numerazione 1986) n. 14

Bolaffi (numerazione 2002) n. 14

|

|

|

Falso.

Sassone n. F14

Unificato n. 14F

Cei n. F 14

Bolaffi (numerazione 1956) n. 14FP

Bolaffi (numerazione 1986) n. 14FP

Bolaffi Forum (solo segnalato)

|

|

| |

|

|

|

Una falsificazione curiosa davvero

quella che fu scoperta a Milano nel 1925: francobolli per pacchi postali!

Infatti le marche per i pacchi postali erano utilizzate prevalentemente (anche se non esclusivamente) dagli impiegati delle Poste e quindi non

avevano diffusione tra il largo pubblico di utenti, sebbene ne potessero

disporre anche i grandi utilizzatori del servizio i quali, tra l'altro,

potevano anche stamparsi in proprio i bollettini di spedizione, purché

fossero conformi al modello ufficiale.

I primi francobolli speciali per questo servizio furono emessi tra il

1884 ed il 1886 e recavano l'effigie di Umberto I.

Ebbero validità fino al 31 dicembre 1890, poi il complemento del porto dei

pacchi postali venne soddisfatto con normali francobolli che venivano

aggiunti al bollettino di spedizione.

Il 16 luglio 1914 videro la luce i nuovi francobolli speciali per pacchi,

suddivisi in due sezioni separate da una perforazione: venivano applicati

sui bollettini di spedizione in modo che la sezione di sinistra fosse

applicata sulla parte centrale del bollettino e quella di destra sulla

bandella di destra che diventava la ricevuta della spedizione.

La falsificazione riguardò il valore da 3 lire e quello da 4 lire.

Delle due falsificazioni, quella del 3 lire risulta la meglio riuscita,

nonostante la realizzazione fosse stata fatta con un cliché zincografico.

Osservando le riproduzioni mostrate sopra, non sono subito percettibili i

particolari che consentono di distinguere l'imitazione dall'originale.

Anzi, su certi dettagli risulta addirittura meglio eseguita la

falsificazione del francobollo autentico!

Osservando la sezione di sinistra del francobollo, si può notare come le linee verticali

all'interno dello stemma sabaudo siano più sottili nella falsificazione che

nell'originale |

|

|

|

|

| Originale: le

linee verticali all'interno dello stemma sono piuttosto spesse. |

|

|

| Falso: le

linee verticali all'interno dello stemma risultano più sottili. |

|

|

|

|

|

|

Nelle due sezioni del francobollo, le

cornici degli ovali sono interrotte ciascuna, a sinistra e a destra, da due

volute: nell'originale queste hanno un'ombreggiatura nella parte inferiore

che manca nell'imitazione. Anzi, nell'imitazione le due linee ricurve

inferiori sono ben delineate, cosa che manca nel francobollo per la presenza

dell'ombra. Qui sotto mostriamo la voluta di destra della sezione sinistra

(a fianco del nodo di Savoia): sotto a sinistra l'originale, qui sotto la

falsificazione.

|

|

|

|

|

| Originale: a

sinistra del nodo di Savoia, la parte inferiore della voluta è

confusa, a causa dell'ombra. |

|

|

| Falso:

a sinistra del nodo di Savoia la piccola voluta è senza ombre e

sono ben visibili le due linee curve inferiori. |

|

|

|

|

|

|

Andando

sulla sezione di destra si può notare che nell'originale le linee

orizzontali di riempimento dell'ovale arrivano a toccare il profilo delle

scritte che indicano il valore; nell'imitazione esse si interrompono prima

lasciando una sottile riga bianca attorno al profilo delle lettere.

E' evidente soprattutto osservando la parte sinistra dell'asta verticale della

lettera «L». |

|

|

|

|

| Originale: soprattutto

osservando la lettera «L», vediamo il tratteggio orizzontale che

arriva a toccare il contorno della lettera. |

|

|

| Falso: il

tratteggio orizzontale si ferma prima del bordo della lettera «L»,

senza toccarlo, lasciando così una sottile linea bianca. |

|

|

|

|

|

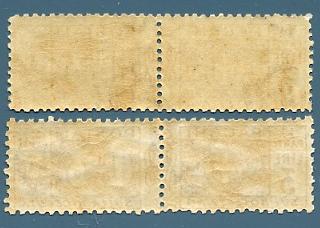

| I

falsi (in alto) furono stampati su carta filigranata: la falsa filigrana

corona venne impressa durante la fabbricazione della carta. Per confronto,

in basso un francobollo originale. |

|

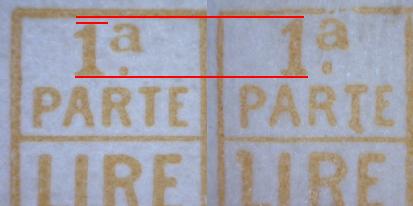

Nella

scritta «1ª PARTE» sulla sezione di sinistra la cifra «1»

nella falsificazione (a destra) è più sottile e più alta di circa mezzo

millimetro rispetto all'originale (a sinistra).

|

| Un particolare

che distingue l'imitazione (a destra) dall'originale (a

sinistra): la «1» di «1ª Parte» è più sottile e più

alta di circa mezzo millimetro nel falso. |

|

La stampa venne eseguita in fogli di cinquanta esemplari (10 righe di

cinque francobolli completi delle due sezioni). Ricordiamo che gli

originali vennero stampati in fogli di 200 divisi in due gruppi di 100

(10x10).

I fogli erano completi delle scritte marginali sui bordi.

|

| Su

questo bordo di foglio (che reca un'annotazione autografa di Alberto

Diena) si può notare una porzione della scritta che era

stata apposta attorno al foglio. |

|

La stampa, da cliché zincografico, venne effettuata su carta

con filigrana falsificata. La falsificazione fu bene eseguita, nel senso

che venne fabbricata la carta con un tappeto di coroncine ad imitazione di

quella originale: sappiamo che per falsificazioni successive, in periodo

di Repubblica, l'imitazione della filigrana avveniva dopo la fabbricazione

della carta utilizzando, ad esempio, inchiostri oleosi incolori che

lasciavano una traccia stampata di filigrana (normalmente chiamata pseudo-filigrana). In questo caso invece si fabbricò veramente una carta

filigranata.

In letteratura viene scritto che la carta sia stata «...fabbricata

forse in Germania.»

La carta, di qualità modesta, come era anche quella degli originali,

ricevette dopo la stampa la gomma sul verso, stesa a pennello (come fu

fatto per gli originali): la gomma risulta ben stesa, leggermente più

bruna rispetto a quella degli esemplari autentici.

|

|

|

|

|

|

|

| Il

confronto fra le gomme: la falsificazione in alto, l'originale in

basso. La gomma del falso risulta stesa più regolarmente ed è meno

trasparente (più bruna). |

|

|

|

|

|

|

Interessante è il sistema che venne

usato per la perforazione. Per le imitazioni furono impiegati due distinti

perforatori lineari. Uno, di passo circa 14¼, fu usato per la dentellatura

orizzontale; l'altro perforatore, di passo vicino a 13½, non aveva tutti i

cilindretti di perforazione continui, ma erano raggruppati di dieci in dieci

con uno spazio di circa 3 millimetri tra un gruppo e l'altro. In questo modo

si otteneva una perforazione verticale di gruppi di dieci fori intervallati

da uno spazio di 3 millimetri circa in corrispondenza dell'incrocio con i

fori orizzontali. Così si ovviava all'inconveniente dell'incrocio delle

perforazioni lineari che danno sempre degli angoli poco precisi riuscendo ad imitare la perforazione a pettine con cui erano perforati gli

originali di questi francobolli.

|