|

E' reato introdurre nei confini

dello Stato, acquistare, detenere o mettere in circolazione francobolli

contraffatti, anche non in corso, ma che hanno avuto corso legale,

emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri.

|

|

|

|

Questa

falsificazione venne pensata probabilmente nel periodo tra il 1° ottobre

1982 ed il 31 gennaio 1983, quando la tariffa più diffusa (lettere per

l'interno di primo porto) era di 350 lire.

Tuttavia queste imitazioni furono "scoperte" nell'aprile 1983,

quasi in contemporanea con il convegno filatelico di Verona.

Nate per frodare il servizio postale, alla fine cercarono di suscitare l'interesse

del mondo collezionistico. |

|

|

|

|

Castelli

d'Italia Lire 350.

Sassone n. 1519

Unificato n. 1519

Cei n. 1538

Bolaffi (numerazione 1956) n. 1479

Bolaffi (numerazione 1986) n. 1549

Bolaffi (numerazione 2002) n. 1624

|

|

|

Falso.

Sassone n. F1519

Unificato n. 1519F

Cei n. -- (segnalato ma non catalogato)

Bolaffi (numerazione 1956) n. --

Bolaffi (numerazione 1986) --

Bolaffi Forum n. --

|

|

| |

|

|

|

La nuova serie ordinaria di

francobolli denominata "Castelli d'Italia" vide la luce il 22

settembre 1980: aveva l'arduo compito di soppiantare la gloriosa "Siracusana"

(o "Italia turrita") che era in servizio da ventisette anni.

Il francobollo da 350 lire, dedicato al castello manfredonico chiaromontano

di Mussomeli (Caltanisetta), alla sua uscita e fino al 31 dicembre 1980 copriva la tariffa prevista per il diritto di

espresso e per quello di raccomandazione

(tariffe portate dal 1° gennaio 1981 rispettivamente a 400 e 500 lire);

successivamente trovò impiego per assolvere altre tariffe via via che

queste mutavano a causa dell'inflazione galoppante di quegli anni.

Tra il 1° ottobre 1982 ed il 31 gennaio 1983 la tariffa per l'interno di

una lettera di primo porto (l'affrancatura più comune) era appunto di 350

lire.

Fu probabilmente durante questo periodo che i falsari presero in

considerazione di falsificare questo francobolli divenuto di largo impiego.

Il francobollo originale era stato stampato in calcografia a 3 colori

(secondo il decreto ministeriale di emissione del 3 ottobre 1980 «...in

azzurro, seppia e verde») impiegando alternativamente le due Goebel 300

calco-offset a sette ed a sei colori in dotazione all'Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato, utilizzando solo tre colori.

Per realizzare la stampa dei tre colori calcografici venne utilizzato lo

stesso cilindro che, con il sistema dell'inchiostratura a zone, riceveva i

tre inchiostri nelle aree di volta in volta lasciate scoperte dalle

mascherine.

Con questo metodo si poteva stampare a più colori con un'unica lastra di

stampa, a differenza di quelli più tradizionali (ad esempio offset e

rotocalco) che avevano bisogno di una lastra per ogni colore.

Naturalmente con il sistema delle mascherine non si poteva ottenere uno

stacco netto tra un colore e l'altro perché erano inevitabili delle

infiltrazioni nei tratti calcografici destinati a ricevere un altro

inchiostro.

Tuttavia questo metodo ben si prestava ad ottenere dei passaggi di colore

morbidi, sfumati.

Questo tipo di stampa richiedeva degli impianti industriali costosi, non

certo alla portata di una stamperia disposta a produrre francobolli falsi

per frodare il servizio postale.

Per l'imitazione si ricorse alla stampa in offset utilizzata "al

tratto", diretta discendente della tecnica litografica.

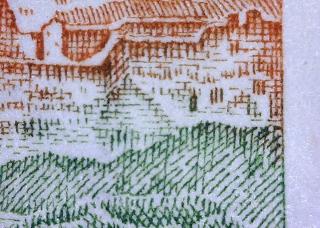

Durante la riproduzione fotografica della vignetta ed il suo trasferimento

fotomeccanico sulle tre lastre di stampa (una per ogni colore) si perse la

finezza dei dettagli, le linee si ingrossarono, come si nota anche nel

particolare qui sottoche mostra l'angolo inferiore destro dove sono

inquadrati una parte dell'albero e parte della scritta "in ditta"

che riporta il nome dell'incisore e bozzettista Giuseppe Verdelocco. |

|

|

|

|

| Originale: il

tratteggio calcografico è sottile, preciso e privo di sbavature. |

|

|

| Falso: tutte

le linee nella riproduzione stampata in offset appaiono ingrossate ed

impastate. |

|

|

|

|

|

|

Tipico della stampa offset è il dare

una stampa piatta, senza rilievo o profondità: si vede già a prima vista

nell'immagine sopra riprodotta.

Nella stampa calcografica invece il rilievo dell'inchiostro depositato sul

foglio è qualcosa di fisico, percettibile sotto i polpastrelli delle dita.

Si può evidenziare lo spessore della calcografia illuminando la superficie

stampata con una luce radente: la stampa prende rilievo al punto che il

tratto stampato proietta la propria ombra.

Cosa che non succede con la stampa offset, come si può vedere dalle

immagini qui sotto: a sinistra un particolare del francobollo originale, a

destra l'imitazione nella quale si nota anche l'ispessimento delle linee che

tratteggiano lo sfondo intersecandosi.

|

|

|

|

|

| Originale: la

luce radente mette in evidenza lo "spessore" della

stampa calcografica. |

|

|

| Falso:

la stampa è piatta, senza rilievo. Le linee incrociate del fondo

sono ingrossate. |

|

|

|

|

|

|

Un

altro ostacolo che la stampa offset non era in grado di risolvere in modo

accettabile fu quello delle mascherine.

Come già detto, il francobollo originale venne stampato in calcografia a

tre colori usando un unico cilindro di stampa che con le mascherine

riceveva tutti i tre colori mentre nella stampa offset ad ogni colore

corrispondeva una lastra.

Nella calcografia un unico tratto inciso può essere inchiostrato con differenti

colori e nella zona di confine tra un colore e l'altro non c'è uno stacco

netto e preciso: i colori si fondono offrendo una certa morbidezza di

tonalità; inoltre ci possono essere delle infiltrazioni di un colore in

un'area destinata a riceverne un altro, come anche ci possono essere delle

mancanze di inchiostrazione (falle di colore).

Nella stampa offset invece ogni lastra è destinata ad un colore: lo

stacco tra l'uno e l'altro risulta netto

e preciso perché quella linea non si trova in un'unica lastra, ma è

riportata in parte su una (dove riceve un determinato colore) mentre la

parte colorata diversamente si trova su un'altra lastra.

Nelle immagini che seguono sono mostrati alcuni particolari relativi alle

zone di confine tra un colore e l'altro. Gli originali sono sempre a

sinistra, le imitazioni a destra.

Qui sotto è rappresentata la linea di cornice che racchiude la vignetta

nella parte inferiore: a sinistra la linea è azzurra, a destra verde. Nel

francobollo originale (calcografico) si

può notare la progressiva infiltrazione di colore nella zona dove è

presente l'altro: il verde e l'azzurro si compenetrano vicendevolmente

nella zona di confine. Cosa che non avvenne nell'imitazione dove le linee sono

due, nettamente separate, complice anche un piccolo "fuori

registro" nella stampa. |

|

|

|

|

| Originale: a

sinistra la linea stampata in azzurro, a destra in verde. I due

colori si compenetrano tra loro progressivamente. |

|

|

| Falso:

complice un piccolo "fuori registro" è evidente come il

disegno sia suddiviso in due lastre, una per il verde, l'altra per

l'azzurro. |

|

|

|

|

|

|

Qui

sotto esaminiamo un altro particolare: sopra la chioma dell'albero il

verde si infiltra e si fonde con il seppia dei primi contrafforti del

maniero. Nell'imitazione invece lo stacco tra i due colori è netto,

proprio perché ad ogni colore corrispondeva una differente lastra. Anche

in questo caso il lieve "fuori registro" mostra, soprattutto sul

margine di destra, che siamo alla presenza di due successivi

passaggi-macchina (uno per ogni colore). |

|

|

|

|

| Originale:

il verde ed il seppia si mescolano morbidamente nella zona di

confine tra i due colori. |

|

|

| Falso: lo

stacco tra il verde ed il seppia è netto, non ci sono linee dove un

colore si mescola con l'altro. |

|

|

|

|

|

|

Prendiamo ora in considerazione l'area

dove si fondono il seppia e l'azzurro, e precisamente la parte destra della

cornice rotonda da dove fuoriesce la vignetta centrale.

La stampa con le mascherine non consente una millimetrica precisione ed

infatti il seppia invade parzialmente il fitto intreccio di linee che forma

la cornice azzurra.

Possiamo ben vedere nell'originale come quelle linee ricevano, nell'area di

confine, tanto del seppia quanto dell'azzurro. Cosa che, ovviamente, non

avviene per l'imitazione stampata in offset.

|

|

|

|

|

| Originale: nel

fondo della cornice, a destra, formato da un intersecarsi di linee,

si mescolano morbidamente il seppia (della vignetta centrale) e

l'azzurro (della cornice). Un colore si fonde con l'altro. |

|

|

| Falso: la

cornice, nella lastra dell'azzurro, termina improvvisamente per

lasciare spazio alla stampa del seppia. Alcuni tratti in seppia

tentano di imitare, non riuscendoci, l'effetto calcografico. |

|

|

|

|

|

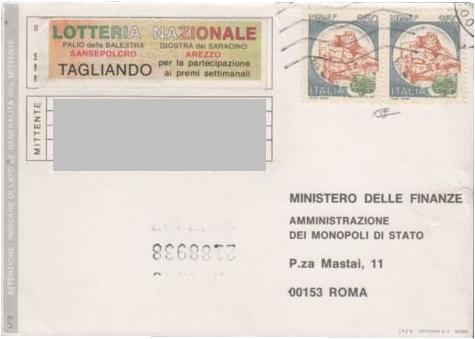

| Le

falsificazioni furono stampate in fogli completi di scritte sui bordi,

come si può osservare su questo esemplare bordo di foglio. |

|

Gli

inchiostri appaiono meno brillanti rispetto agli originali, anche a causa

della carta di modesta qualità e non perfettamente sbiancata, di uno

spessore (compresa la gomma) leggermente inferiore a quello della carta

impiegata per la stampa degli originali. La carta delle imitazioni inoltre

non è fluorescente ed è priva di filigrana.

|

| La

differente risposta alla lampada di Wood di una falsificazione

(a sinistra) e dell'originale (a destra) stampato su

carta fluorescente. |

|

Per completezza si segnala

che in letteratura viene scritto che la carta delle falsificazioni avrebbe

una «...pseudo filigrana stampata al retro in grigio chiaro». Gli

esemplari che abbiamo avuto modo di visionare non presentano questa

caratteristica: non volendo mettere in dubbio quanto scritto possiamo

supporre che solo una parte della tiratura sia stata stampata con questa

finta filigrana (come d'altra parte è successo nel passato per altre

falsificazioni).

Le imitazioni vennero stampate in fogli completi delle scritte sui bordi,

come per gli originali.

La perforazione ha un passo simile all'originale (14x13¼) ed il

perforatore non aveva tutti i cilindretti ben allineati. Inoltre doveva

essere piuttosto usurato: infatti sono frequenti nella dentellatura fori

ciechi o non perfettamente perforati.

|

|

|

|

|

|

|

| In

questo blocco di otto imitazioni utilizzato a Saronno si vede la

presenza di fori ciechi o non perfettamente perforati. |

|

|

|

|

|

|

Questa imitazione nacque probabilmente quando la tariffa per le lettere

per l'interno di primo porto (fino a 20 grammi) venne portata a 350 lire

il 1° ottobre 1982. Purtroppo per i falsari questa tariffa, a causa del

processo inflattivo in corso in quegli anni, durò pochi mesi, fino al 31

gennaio 1983, e queste imitazioni divennero meno appetibili.

Apparvero

sul mercato filatelico milanese nell'aprile 1983, quasi contemporaneamente

al convegno filatelico di primavera di Verona, quasi a voler strizzare

l'occhio al mondo collezionistico.

Nell'estate del 1983 qualche migliaia di queste falsificazioni (due, forse

tremila) furono sequestrate dall'Ecopost, la polizia postale della

Lombardia, ad un'azienda dell'hinterland milanese: servivano per spedire

le fatture commerciali aperte (la tariffa, dal 1° febbraio 1983, era

proprio di 350 lire). L'azienda riuscì a dimostrare la propria buona

fede, avendo acquistato quei francobolli falsi a prezzo pieno.

Nel 1984 nel Veneto ci fu ancora qualche sporadico tentativo di piazzare

questi falsi ai tabaccai; ci fu anche l'arresto di un paio di persone,

Intanto questi falsi erano presenti ormai da tempo sui banchi del

mercatino domenicale di via Armorari a Milano.

|

|

|

| |

|

| Cartolina

per le estrazioni settimanali collegate ad una lotteria nazionale

del 1994 spedita da Solaro (Milano) per Roma, affrancata con due

falsificazioni per frodare la posta del francobollo da 350 lire

della serie ordinaria "Castelli d'Italia". La località di

partenza è desunta dall'indirizzo del mittente (oscurato in questa

immagine). |

|