|

E' reato introdurre nei confini

dello Stato, acquistare, detenere o mettere in circolazione francobolli

contraffatti, anche non in corso, ma che hanno avuto corso legale,

emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri.

|

|

|

|

Questa

falsificazione venne realizzata a L'Aquila dove venne spacciata nel

novembre e dicembre 1863.

Il falsario, che in precedenza aveva operato a Napoli con le sue imitazioni, venne scoperto e processato. |

|

|

|

|

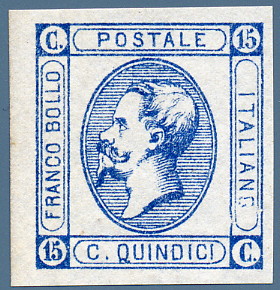

Litografico

cent. 15 I Tipo.

Sassone n. 12

Unificato n. 12

Cei n. 7

Bolaffi (numerazione 1956) n.7

Bolaffi (numerazione 1986) n. 65

Bolaffi (numerazione 2002) n. 67A

|

|

|

Falso.

Sassone n. F8

Unificato n. 8F

Cei n. F7g

Bolaffi (numerazione 1956) n. 7FPh

Bolaffi (numerazione 1986) n. 65 (7FPh)

Bolaffi Forum n. 67AFPc

|

|

| |

|

|

| A

destra il nuovo valore da 15 centesimi stampato in litografia che

riprende il precedente francobollo da 20 centesimi ("IV emissione

di Sardegna") stampato in tipografia, qui sopra a sinistra. |

|

Prima di parlare del francobollo da 15

centesimi di Vittorio Emanuele II, detto "litografico", oggetto di

questa falsificazione, è

opportuno fare un cenno alle ragioni che hanno determinato alla sua

emissione.

Aiuteranno a capire alcune cose.

Due sono principalmente i motivi: uno di carattere tariffario, l'altro

legato alla stipula di un nuovo contratto per l'appalto dei valori bollati.

Subito dopo la proclamazione del Regno d'Italia si sentiva l'esigenza di

uniformare le tariffe postali che, nei vari Stati preunitari, erano le più

varie: per una lettera fino a dieci grammi si passava dal porto di 20

centesimi (ad esempio nell'ex Regno di Sardegna) ai 10 centesimi che erano

richiesti in Toscana ed in Sicilia, per non parlare dell'ex Regno di Napoli

dove circolava ancora la moneta borbonica.

Al termine di lunghe discussioni si stabilì in 15 centesimi la tariffa per

la spedizione di una lettera e la legge relativa, la numero 604, venne

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 125 del 5 maggio 1862.

La nuova tariffa sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 1863.

A quel tempo l'appalto per la fornitura dei francobolli era in mano a

Francesco Matraire, litografo di Torino, che dal 1851 aveva stampato tutti i

francobolli del Regno di Sardegna.

L'appalto del Matraire era in scadenza ed erano in corso trattative per

affidare ad una nuova impresa la stampa dei francobolli e delle marche da

bollo. Tra tutti i concorrenti in lizza erano restati per i francobolli il conte Ambjörn

Sparre, consociato nell'affare con i fratelli Pellas di Genova, e la Thomas De La Rue & Co. di Londra per le marche da

bollo.

Da un lato il conte Sparre chiedeva dilazioni dei tempi trovandosi in

affannoso ritardo, dall'altro la De La

Rue, che aspirava a divenire fornitrice anche dei francobolli approfittando

dei ritardi dello Sparre, non era in grado di fornire per tempo le marche da

bollo essendo stata interpellata dal Governo italiano solo nell'ottobre

1862.

Ci si rivolse quindi al Matraire, facendo leva sul suo patriottismo,

affinché «...l'Amministrazione non resti priva dei francobolli necessari

al servizio per il primo trimestre del prossimo anno...».

Così il Matraire, che già stava allestendo le marche da bollo, si prese

carico anche della fornitura del nuovo francobollo da 15 centesimi che

copriva la nuova tariffa che sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 1863.

Non aveva certamente il tempo di pensare a nuovi soggetti, doveva lavorare

in velocità (non dimentichiamo che tra tutti i lavori che aveva in corso

c'era anche quello del segnatasse da 10 centesimi) e così si risolse di

aggiornare la cornice usata per la cosiddetta "IV emissione di

Sardegna" con il nuovo valore di centesimi 15.

Questo francobollo, che uscì per tempo il 1° gennaio 1863, non venne

stampato tipograficamente ma in litografia.

Sebbene il Matraire fosse maestro nella preparazione delle pietre

litografiche, la confezione di questo francobollo risultava laboriosa

perché richiedeva il doppio passaggio della stampa e dell'impressione in

rilievo dell'effigie del sovrano.

Nel "Bullettino postale" n. 1 del gennaio 1863 edito

dall'Amministrazione postale troviamo scritto: |

|

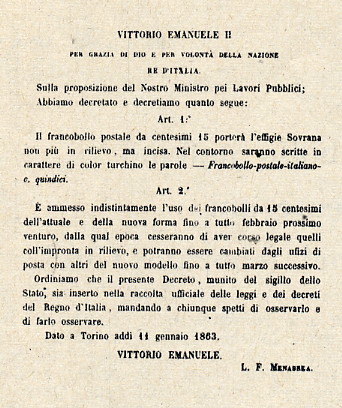

| Il

decreto di emissione del 15 centesimi litografico. |

|

«Lo

straordinario aumento nello spaccio dei francobolli da centesimi 15 che si

verificò fin dai primi giorni di gennaio in seguito all'applicazione

della nuova legge che favorisce la francatura, e la difficoltà di

sopperire alle sempre crescenti domande coll'attuale metodo di

fabbricazione che esige un doppio lavoro, quello cioè della incisione del

contorno, e l'altro dell'impressione a secco dell'effigie del re, che non

può farsi collettivamente a molti francobolli ma ad uno solo per volta,

hanno consigliato il Ministero a sostituire alla impronta in rilievo, ora

esistente, l'effigie sovrana colla leggenda ai lati dicente: francobollo -

postale - italiano - c. quindici.

Tale innovazione però ha luogo solamente pel francobollo da centesimi 15

di color turchino, ed in via del tutto provvisoria, dovendo questo seguire

la sorte di tutti gli altri che ora sono in uso eccezionalmente in virtù

del R. Decreto 30 novembre decorso».

Questo portò quindi alla realizzazione del nuovo francobollo da 15

centesimi, impresso esclusivamente con la tecnica litografica.

Stampato in fogli da 200 esemplari, venne distribuito agli uffici in fogli

da cinquanta.

La sua emissione venne decretata dal Regio Decreto n. 1101 dell'11 gennaio

1863.

Questo francobollo è sempre stato considerato un po' come una

"Cenerentola", soffocato da un lato dall'interminabile serie

cosiddetta "IV di Sardegna" e dall'altro dalla nuova ed elegante

serie De La Rue: venne criticato già al momento dell'emissione ed in

seguito anche dai collezionisti.

Eppure non mancò chi ne fece le lodi, scrivendo che «... esso può

essere considerato una autentica innovazione, dal momento che sacrifica

ogni elemento estetico a una esasperata funzionalità (...) Una

semplicità fin esagerata, una leggibilità assoluta, essenziale,

inconfutabile; un francobollo da usare, non da guardare, concepito e

realizzato per l'esclusiva funzione cui è chiamato; un ottimo esempio di

"industrial design" ante litteram.»

Nonostante i cataloghi non lo evidenzino, questo francobollo a ben diritto

potrebbe fregiarsi del titolo di essere stato il primo francobollo del Regno d'Italia, e non solamente per il fatto di recare sulla cornice

l'indicazione «FRANCOBOLLO POSTALE ITALIANO». Fermo restando che

la prima serie concepita come rappresentativa della nuova entità statuale

resta quella detta "De La Rue". |

|

| Il

15 centesimi litografico "secondo tipo". |

|

Se

si eccettua il segnatasse emesso il 1° gennaio 1863 (che, d'altra parte,

era un "segnatasse" e non un "francobollo", nel senso

etimologico delle parole) dalla proclamazione del Regno d'Italia

(convenzionalmente fissata nel 17 marzo 1861) fino a quel momento erano

stati utilizzati i francobolli del precedente Regno di Sardegna, con

l'esclusione delle Province Napoletane dove erano stati introdotti fino a

metà ottobre 1862 degli

appositi francobolli con il valore espresso in moneta borbonica.

Anche l'uso di munire alcuni di quei francobolli sardi di una perforazione

per agevolarne la separazione fu a carattere temporaneo e sperimentale e

non cambiò la tipologia del francobollo che restava quello del precedente

Stato sardo.

Il 15 centesimi emesso il 1° gennaio 1863 non può essere considerato un

nuovo francobollo, ricopiando pedissequamente il precedente valore da 20

centesimi in uso nel Regno di Sardegna dal luglio 1855.

Questo francobollo non ha una data precisa di emissione: al momento l'uso

più antico conosciuto risale al 10 febbraio 1863 (Brescia); fino a non

molti anni fa la data più antica nota era quella dell'11 febbraio e

faceva scrivere ad Enzo Diena nel 1963 che «... è ormai improbabile che

se ne possano trovare di anteriori.»

Intanto sul fronte dell'appalto della stampa delle carte valori, il conte Sparre

aveva chiesto un'ulteriore dilazione fino a tutto il mese di febbraio.

Si giunse così alla risoluzione di quel contratto mentre si infittivano i

contatti con la Thomas De La Rue & Co. per l'affidamento della stampa

dei francobolli.

Venne quindi sottoscritta una nuova convenzione con Francesco Matraire

affinché continuasse la somministrazione dei francobolli fino a quando

non fosse pronta la nuova serie definitiva concedendo anche una

retribuzione extra agli operai «... per ogni notte trascorsa al lavoro».

Ma Matraire pensava di aver terminato il proprio lavoro: aveva stampato i

francobolli necessari per il periodo prefissato, dopo il quale avrebbe

dovuto provvedervi il nuovo appaltatore.

C'è chi dice che avesse cancellato le pietre litografiche che erano

servite per la stampa e per far fronte al nuovo ordinativo dovesse

approntare delle nuove pietre. Forse gli era restata solo la pietra madre,

sulla quale il disegno si era troppo seccato per il non uso. Così per

fare i riporti dovette rigenerarla ed intervenire con correzioni e ritocchi nel disegno.

I nuovi francobolli stampati presentano pertanto delle non trascurabili diversità

che portarono i filatelisti a distinguere questi dagli altri dividendoli in due tipi.

La prima data d'uso attualmente nota per il secondo tipo è del 16 aprile

1863 (Novara).

Il disegno di questo francobollo, di una disarmante semplicità, attirò

l'attenzione dei falsari. |

|

|

La

prima falsificazione cominciò a circolare già nell'aprile 1863 (a soli

due mesi dalla comparsa del francobollo negli uffici postali!) e venne

realizzata litograficamente a Napoli stampando le vignette in foglietti

presumibilmente di 21 esemplari (ma c'è chi sostiene 20).

A giugno, sempre a Napoli, cominciarono ad apparire le falsificazioni

stampate una per una in calcografia.

Ce n'era abbastanza per allarmare il Ministero dei Lavori Pubblici, dal

quale dipendevano le poste, se il ministro dell'epoca si sentì costretto

a scrivere che «... la falsificazione ha preso proporzioni allarmanti e

l'Amministrazione delle Poste è al punto di non poter oltre rispondere

delle sue vendite...» aggiungendo poi che i falsi sono «... un continuo

fomite di immoralità e di colpa.»

Probabilmente si trattava di un'esagerazione, almeno a vedere quanti in

realtà siano i falsi arrivati fino ai nostri giorni.

Resta comunque il fatto che quel falsario, temendo di essere scoperto, si

trasferì a L'Aquila dove si cimentò in una nuova falsificazione che

viene chiamata "falso dell'Aquila".

Per questa imitazione il falsario continuò ad usare il metodo

calcografico ma, mentre a Napoli stampava gli esemplari uno ad uno, ora

pensò di velocizzare il proprio lavoro preparando una lastra di

quattordici vignette (7 x 2) da stampare in foglietti.

I falsi dell'Aquila, che esistono annullati anche a Rieti ed Avezzano, sono facilmente

riconoscibili prima di tutto per il colore: un grigio ardesia, a volte

tendente al bruno.

Evidentemente in origine il

colore doveva essere simile all'originale, ma con il tempo il pigmento si

ossidò deteriorando e prendendo l'aspetto con cui lo vediamo adesso.

Ad un esame attento si vede come i pigmenti più sensibili e meno stabili

si siano degradati trasmutandosi cromaticamente. Persistono tuttavia ampie

tracce azzurre di pigmenti, di natura diversa immune all'ossidazione, che

hanno mantenuto una colorazione vicina a quella originaria. |

|

|

|

|

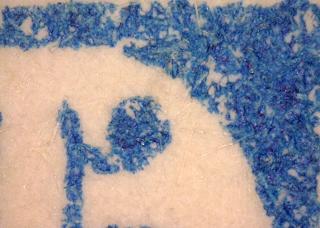

| Originale:

il colore azzurro del 15 centesimi litografico è piuttosto uniforme

e brillante. |

|

|

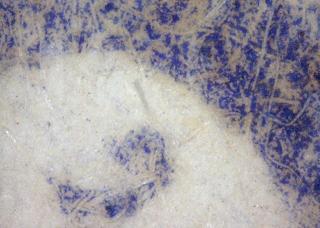

| Falso:

alcuni pigmenti hanno resistito al processo di ossidazione, altri

hanno avuto un decadimento di tinta. |

|

|

|

|

|

|

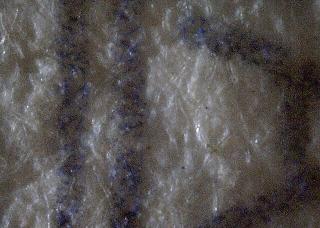

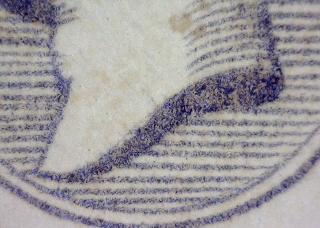

La

stampa calcografica con cui furono realizzate queste imitazioni si

evidenzia illuminando la superficie della carta con una luce radente. Le

caratteristiche della calcografia non sono così evidenti come per le

moderne produzioni a causa, soprattutto, della scarsa qualità della carta

su cui vennero stampati e del trascorrere del tempo.

Tuttavia si possono agevolmente notare nell'immagine qui sotto mettendola

a confronto con quella del francobollo originale (sotto a sinistra) dove si può rilevare la

piattezza e la mancanza di spessore della stampa litografica. |

|

|

|

|

| Originale:

a luce radente si nota, oltre alla buona qualità della carta, la

stampa piatta, tipica della litografia. |

|

|

| Falso:

a luce radente si evidenzia la scarsa levigatura della carta e lo

spessore della stampa calcografica. |

|

|

|

|

|

|

E' impegnativo dare delle indicazioni

precise su singoli elementi che distinguono i falsi dagli originali, proprio

per il fatto che le 14 imitazioni non erano uguali tra di loro, essendo

state disegnate 14 volte.

In pratica nell'imitazione calcografica dell'Aquila abbiamo 14 tipi diversi.

Ma mentre nei cataloghi sono descritte le sei differenti tipologie di

falsificazioni stampate a Napoli, per i falsi dell'Aquila si astengono dal

fornire simili dettagli.

In genere si può dire che sono soprattutto il colore, la stampa

calcografica ed il disegno complessivamente rozzo ed approssimativo a

distinguere questi falsi dall'originale.

Un altro elemento da prendere in considerazione è dato dalle linee orizzontali

nell'ovale dove campeggia il profilo del sovrano: sono più fitte rispetto

all'originale. Nel francobollo si contano 53 linee di tratteggio (contate a

destra del profilo) che diventano 54 contandole nel lato di sinistra.

Nell'imitazione invece le linee variano (nelle 14 differenti vignette) da 56

a 67: l'esemplare mostrato in alto di questa pagina ha

59 linee orizzontali a destra e 61 a sinistra.

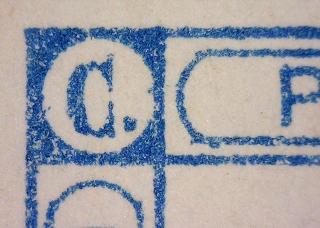

In alcuni falsi dell'Aquila, ma non in tutti, manca ad esempio il punto dopo

la «C» nell'angolo superiore sinistro della cornice (sempre presente nel

francobollo originale). Dovrebbero essere quelli che occupavano la terza e

la quarta posizione nel foglietto.

|

|

|

|

|

| Originale:

il punto è sempre presente dopo la «C». |

|

|

| Falso:

in molti falsi manca il punto dopo la «C». |

|

|

|

|

|

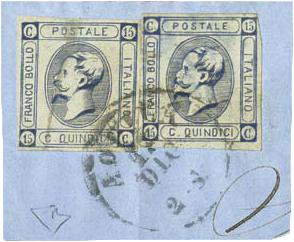

| Una

coppia nuova di falsi calcografici dell'Aquila: quello di sinistra

potrebbe (forse) essere dello stesso tipo di quello mostrato in

questa pagina in alto di

questa pagina. Potrebbe quindi comprendere le posizioni 3 e 4. (da

"Catalogo Bolaffi dei francobolli italiani 1956") |

|

Negli altri falsi il puntino invece

c'è, come in quello qui sotto.

|

| Un

altro falso calcografico dell'Aquila: è diverso da quello preso

in esame in questa pagina. Nell'angolo superiore sinistro della

cornice si può notare la presenza del punto dopo la «C». |

|

La coppia di falsi sotto a sinistra, tratta dal "Catalogo Bolaffi dei

francobolli italiani 1956", mostra due esemplari diversi: quello di

sinistra sembrerebbe essere (il dubitativo è d'obbligo, vista la qualità

dell'immagine) dello stesso tipo di quello usato per questa pagina

(visibile sopra) dove il puntino dopo la «C» è

mancante in alto.

Di tipo diverso sono i due falsi qui sotto, conservati su un frammento ed

annullati all'Aquila il 17 dicembre 1863.

|

| Due

falsi dell'Aquila su frammento annullati il 17 dicembre

1863. |

|

|

|

|

|

|

|

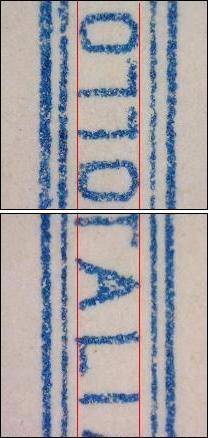

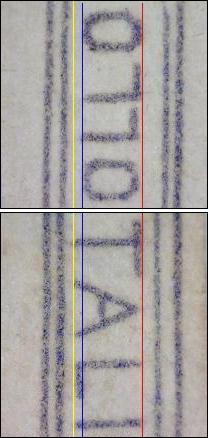

Un altro elemento che accomuna questa

imitazione è la dimensione della scritta «FRANCO BOLLO» sul

cartiglio di sinistra.

Con alcune differenze tra i quattordici tipi, risulta sempre con le lettere

più basse in altezza rispetto alle altre scritte della cornice.

Qui sotto è fatto il confronto tra le lettere «OLLO» di «FRANCO BOLLO»

con le lettere «TALI» di «ITALIANO».

I due gruppi di lettere sono allineati sulla riga rossa. La linea blu

delimita l'altezza delle lettere della scritta «FRANCO BOLLO» mentre

quella gialla si riferisce all'altezza dell'altra scritta. E' evidente la

differenza d'altezza: la scritta «FRANCO BOLLO» è più bassa delle altre

scritte.

Lo stesso raffronto è stato fatto con il francobollo originale

nell'immagine sotto a sinistra: le scritte risultano della stessa altezza.

|

|

|

|

|

| Nell'originale

le lettere della scritta «FRANCO BOLLO» hanno la stessa altezza delle

altre. |

|

|

| Nell'imitazione

le lettere della scritta «FRANCO BOLLO» sono più basse delle altre. |

|

|

|

|

|

|

Altro elemento di distinzione tra

originale e falso è dato dalla forma dell'orecchio e più in generale della

testa del sovrano.

Nell'immagine sotto, oltre alla differente forma del padiglione auricolare,

si riscontrano differenze nel disegno del baffo, della narice, del profilo

del naso e della fronte. Anche il disegno dei cappelli è risolto in modo

diverso.

Sotto a destra, per confronto, si possono ritrovare gli stessi elementi nel

francobollo originale.

|

|

|

|

|

| Originale:

la riproduzione del volto del sovrano ha dato filo da torcere al

falsario che non è riuscito ad imitare i vari elementi che lo

configurano. |

|

|

| Falso:

non solo l'orecchio, ma anche il profilo del volto ed il disegno del

baffo e dei capelli sono differenti nell'imitazione. |

|

|

|

|

|

|

Il

collo dell'effigie del sovrano termina con una linea obliqua ondulata.

Questa ondulazione, come pure l'area di colore pieno che vuole raffigurare

un'ombra, sono di forma diversa nell'imitazione.

Inoltre nel francobollo originale il vertice del collo tocca la cornice

dell'ovale mentre nel falso risulta nettamente staccata. |

|

|

|

|

| Originale:

l'elemento più difficile da imitare è stata la forma della linea

ondulata alla base del collo. |

|

|

| Falso:

la linea che chiude in basso il collo ha un'ondulazione diversa da

quella degli originali. |

|

|

|

|

|

|

Anche

le scritte presentano delle diversità rispetto a quelle del francobollo

originale.

Tali diversità non sono sempre costanti tra tutti i quattordici tipi

dell'imitazione calcografica dell'Aquila.

Interessante in quello che stiamo esaminando la diversa disposizione della

lettera «S» di «POSTALE»: oltre a essere disegnata

inclinata verso destra è anche più alta. Manca inoltre della pancia

inferiore presente nell'originale: l'occhiello superiore ed inferiore sono

infatti, nel falso, quasi simmetrici. |

|

|

|

|

| Originale:

la lettera «S» di «POSTALE» è disegnata in modo regolare. |

|

|

| Falso:

la lettera «S» di «POSTALE» è inclinata a destra ed è più

alta degli altri caratteri. |

|

|

|

|

|

|

Anche

se non è l'unico elemento di distinzione (e forse è il meno attendibile

o, quanto meno, a volte può essere fuorviante) su questo francobollo

l'attenzione dei collezionisti si concentra sulla «Q» di «QUINDICI»

e sulla linea sottostante del cartiglio che racchiude la scritta: questo

è infatti uno degli elementi che distingue il primo tipo dal secondo

tipo.

La «Q», con la sua coda inferiore, è a contatto con la linea

orizzontale del cartiglio (immagine sotto a sinistra). Nell'imitazione

invece (qui sotto) non c'è contatto, anche perché tutte le lettere della

scritta sono di minore altezza. Altre differenze si possono notare sulle altre

lettere: in particolare nella «U», simile ad una «V»,

nella «N», più larga, e nella «D», più stretta e con

la parte destra risolta in un unico tratto curvo. |

|

|

|

|

| Originale:

un tipico elemento distintivo (ma non sempre esatto) per riconoscere

il primo tipo: la lettera «Q» di «QUINDICI» e la linea sottostante. |

|

|

| Falso:

la scritta «QUINDICI» risulta notevolmente diversa

nell'imitazione. Le lettere sono più basse e la forma della «Q»

molto differente, come la sua posizione. |

|

|

|

|

|

|

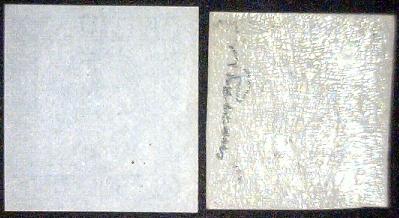

Come

abbiamo ricordato sopra, i francobolli originali furono stampati in fogli

da duecento esemplari, ma agli uffici postali arrivarono tagliati in fogli

da 50 (10x5).

Le imitazioni furono invece stampate in foglietti da 14 vignette (7x2) su

carta a macchina sottile, di scarsa qualità e consistenza, leggermente

grigiastra.

I francobolli originali ricevettero al verso, dopo la stampa, una gomma

che si poteva presentare come uno strato sottile, quasi invisibile, oppure

più grosso, leggermente scura con una screpolatura più o meno evidente.

La gomma delle imitazioni risulta invece abbondante, lucida, screpolata.

Nell'immagine qui sotto è messo a confronto il verso di un originale (a

sinistra) con quello di una imitazione: anche ad un facile esame ad occhio

nudo si nota la diversità delle gomme. |

|

|

|

|

|

|

| A

sinistra il verso di un originale che ha ricevuto il tipo di

gommatura liscia, sottile, quasi invisibile; a destra la gomma di

un'imitazione stesa più abbondantemente, di tipo lucido con una

sottile screpolatura. |

|

|

|

|

|

|

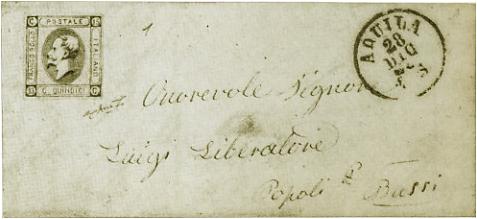

Il falsario venne scoperto e

denunciato a L'Aquila. Per questo subì un processo.

Esistono varie tipologie di lettere affrancate con questa imitazione

calcografica. Senza andare nel dettaglio, queste possono essere regolarmente

viaggiate senza essere state scoperte (e sono le più rare) oppure risultano

timbrate, ma il francobollo non annullato in quanto scoperte ed intercettate

per identificare il mittente. La maggior parte di queste

ultime proviene dal fascicolo del processo cui fu sottoposto il falsario e

sono ascrivibili al mese di dicembre 1863.

Questa falsificazione si conosce utilizzata anche nel gennaio 1864, quando

il francobollo originale aveva gà perso la propria validità postale.

|

|

|

|

|

|

|

| Falso

calcografico dell'Aquila con timbro del 28 dicembre 1863. Il

francobollo non venne annullato perché venne intercettato e

riconosciuta la frode. |

|